(一)内容回顾

“为中华之崛起而读书”这一激励中华儿女的励志名言,是1911年14岁的周恩来在回答老师提问时说出的。1898年3月5日,周恩来出生在江苏淮安。1910年来到东北,先在铁岭上小学,后又转到沈阳东关模范小学。1911年的一天,正在上课的魏校长问同学们:你们为什么要读书?同学们纷纷回答:为父母报仇,为做大学问家,为知书明礼,为让妈妈妹妹过上好日子,为光宗耀祖,为挣钱发财……等到周恩来发言时,他说:“为中华之崛起!”魏校长听到一惊,又问一次,周恩来又加重语气说:“为中华之崛起而读书!”周恩来的回答让魏校长大为赞赏。

(二)精神内涵

为中华之崛起而读书是周恩来总理在少年时代立下的宏伟志向,表现了为国家和民族而奋斗终生的责任感和使命感。

《为中华之崛起而读书》写的是少年周恩来耳闻目睹中国人在外国租界,受洋人欺凌却无处说理的事,周围的人都敢怒不敢言,从中深刻体会到伯父说的“中华不振”的含义,从而立志“为中华之崛起而读书”。表现了少年周恩来的博大胸襟和远大志向。

(一)内容回顾

1915年12月,刘伯承在涪陵成立了四川护国军第四支队,参加了第二次反袁战争,即护国战争。1916年3月,在攻打丰都的战斗中,刘伯承头部连中两弹,右眼受重伤。当德籍沃医生为他摘除右眼球时,为保护脑神经,未用一点麻醉药。他扶着柱子,满头大汗,没坑一声。沃医生不禁为之动容:“你不是军人,而是军神!军神!真有三国关云长刮骨疗伤的气概!”

(二)精神内涵

刘伯承的一生,经历了中国革命战争的全部过程。他判断敌情准确,计划战斗周密,善于出奇制胜,以神机妙算、足智多谋著称。

面对荣誉和功劳,他本人生前曾谦逊地说:“我自己的一生,如果有一点点成就,那是党和毛主席的领导所给我的。离开党,像我们这些人,都不会搞出什么名堂来的。因此,我愿意在党的领导下,做毛主席的小学生,为中国人民尽力。如果我一旦死了,能在我的墓碑上题上‘中国布尔什维克刘伯承之墓’十二个大字,那就是我最大的光荣。”

(一)内容回顾

臧克家的名篇《有的人》,写于一九四九年十一月一日,是纪念鲁迅逝世十三周年有感而作。感从何来?当时新中国刚刚成立一个月。一方面是“骑在人民头上”的人已被人民推翻,另一面是从旧中国进入新中国的各色人等还不免带着旧社会的阶级和思想烙印。鲁迅式的“有的人”固然很多,而处于对立面的“有的人”却也不少。诗人面对现实,回忆鲁迅生前和逝世以来的社会状况,有感而作此诗。此诗不仅反映了生活真实,也表现了诗人的思想倾向,因此,这是一首真实性与倾向性相统一的抒情诗。

(二)精神内涵

本诗通过对鲁迅以及与鲁迅截然相反的“有的人”的对比,批判了那些骑在人民头上的统治者和压迫者,热情地歌颂了鲁迅先生为人民无私奉献的可贵精神,号召人们做真正有价值的人。

(一)内容回顾

《清贫》是革命烈士方志敏于1935年5月26日创作的一篇散文。这篇文章主要分为三部分,第一部分写方志敏一向过着朴素的生活,从没有奢侈过,概叙“清贫”提挈全文;第二部分写两个事例,详细记叙方志敏在被捕当天,敌人在他的身上一个铜板都没有搜出的事;第三部分高度赞扬革命者的品德。这篇自叙式的随笔,篇幅不过几百字,语言朴实无华,然而却表现了极为深刻的内容,也显示了作者高超的艺术表现才能。

(二)精神内涵

清贫,是方志敏一生最鲜明的品格风范,是他一生大义担当的生动写照,是中国共产党的传家法宝,是中国共产党人永志不忘的红色血脉。习近平同志曾深情地说:“我多次读方志敏烈士在狱中写下的《清贫》。那里面表达了老一辈共产党人的爱和憎,回答了什么是真正的穷和富,什么是人生最大的快乐,什么是革命者的伟大信仰,人到底怎样活着才有价值,每次读都受到启示、受到教育、受到鼓舞。”

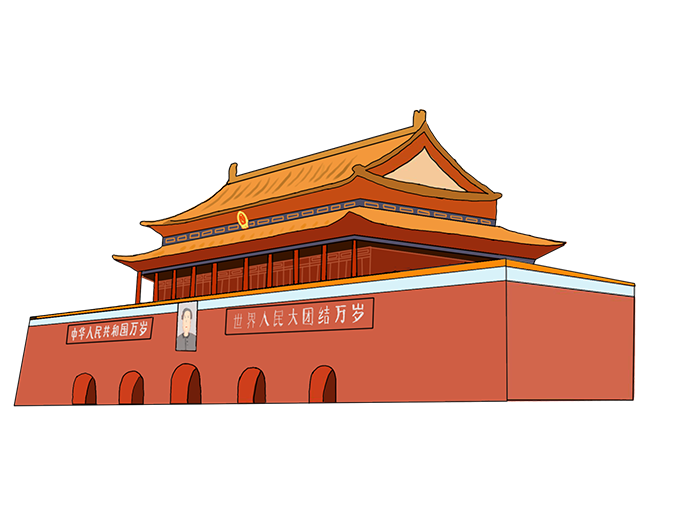

(一)内容回顾

《为人民服务》是毛泽东主席于1944年9月8日在张思德同志追悼会上的演讲稿。张思德同志在陕西烧炭时,因炭窑倒塌而牺牲。当时,抗日战争正处在十分艰苦的阶段,有许多困难需要克服。毛泽东主席针对这一情况,讲述为人民服务的道理,号召大家学习张思德同志完全彻底为人民服务的精神,团结起来,打败日本侵略者。

(二)精神内涵

毛泽东在演讲中说:“我们的共产党和共产党所领导的八路军、新四军,是革命的队伍。我们这个队伍是完全为着解放人民的,是彻底地为人民的利益而工作的。” 在《论联合政府》一文中,他再一次强调:“紧紧地和中国人民站在一起,全心全意为中国人民服务,就是这个军队的唯一宗旨。”从毛泽东当时所提出的要求来看,应当说,这是对革命军队新四军和八路军的要求,是对广大革命工作者的要求,是一个高标准的要求。

“为人民服务”或“全心全意为人民服务”,体现了社会主义道德的根本要求,是社会主义经济基础的客观需要,是建立和发展社会主义市场经济的要求,是履行职业职责的精神动力和衡量职业行为是非善恶的最高标准。后来成为中国共产党立党宗旨的高度概括语言;在中华人民共和国成立后,还被中国共产党各级党政机关及其工作人员作为座右铭和行动口号加以使用。

(一)内容回顾

《王二小》向我们讲述了抗日战争时期,小英雄王二小为了革命而献出了宝贵生命的故事。1942年10月25日,日本军又来“扫荡”,走到山口时迷了路。敌人看见王二小在山坡上放牛,就叫他带路。王二小装着听话的样子走在前面,为了保护转移的乡亲,把敌人带进了八路军的埋伏圈。突然,四面八方响起了枪声,敌人知道上了当,气急败坏之下,将王二小用刺刀刺死了。机智勇敢的小英雄王二小,就这样被日本侵略者残忍地杀害了;牺牲在涞源县狼牙口村,年仅13岁。

(二)精神内涵

王二小临危不惧、有勇有谋、同仇敌忾、随机应变、时刻准备为祖国牺牲、奋勇杀敌、忠于革命忠于党、保守机密、不叛变、宁死不屈,精神值得我们学习。

(一)内容回顾

《手术台就是阵地》所讲的故事发生在抗日战争时期。1939年春天,齐会战斗打响了,受加拿大共产党和美国共产党派遣的加拿大共产党员白求恩大夫在这次战斗中,把手术台当作阵地,在形势越来越危险的情况下,不顾个人安危,谢绝了卫生部长恳请他撤离的劝说,坚持为伤员做手术,连续工作了69个小时,表现了白求恩大夫对工作极端负责任,对同志极端热忱的高尚品质,赞扬了白求恩大夫把中国人民的解放事业当成自己的事业的国际主义精神。课文将白求恩大夫的工作情况与当时紧张的战斗形势结合起来描写,用环境的危险有力地衬托出人物的高尚品质。

(二)精神内涵

1939年12月21日,毛泽东写《学习白求恩》一文,指出:一个外国人,毫无利己的动机,把中国人民的解放事业当作他自己的事业,这是什么精神?这是国际主义的精神,这是共产主义的精神,每一个中国共产党党员都要学习这种精神。白求恩同志毫不利己专门利人的精神,表现在他对工作的极端的负责任,对同志对人民的极端的热忱。他以医疗为职业,对技术精益求精。我们大家要学习他毫无自私自利之心的精神;在整个八路军医务系统中,他的医术是很高明的。从这点出发,就可以变为大有利于人民的人。一个人能力有大小,但只要有这点精神,就是一个高尚的人,一个纯粹的人,一个有道德的人,一个脱离了低级趣味的人,一个有益于人民的人。

(一)内容回顾

文章紧扣题眼“壮”字展开叙述的。先写五个人面对超过自己数倍的敌人,接受掩护任务,揭示其胆之“壮”;再写英勇战斗,打击敌人,揭示其行之“壮”;接着写诱敌入绝境,揭示壮士们不仅豪壮,而且有智谋;最后高呼口号舍身跳崖,揭示其气节之“壮”。

(二)精神内涵

课文表现了七连六班这个英雄集体的壮举,英雄事迹感人肺腑,人物形象高大鲜明。他们的感人事迹所体现的面对强敌毫不畏惧、英勇顽强、宁死不屈的革命主义精神和忠于党、忠于人民、忠于祖国的精神,已成为全民族共有的极为珍贵的精神财富。

(一)内容回顾

《人民解放军百万大军横渡长江》是1949年4月下旬中国人民解放军发起渡江战役即将胜利时,毛泽东撰写的一篇新闻稿,原载于1949年4月24日《人民日报》。该新闻稿报道了横渡长江作战中 ,中国人民解放军百万大军,从一千余华里的战线上,冲破国民党军队布设的防御阵地,横渡长江,胜利进军的态势。文稿高屋建瓴,气势磅礴,语言准确精简,感情色彩鲜明。

(二)精神内涵

该篇新闻通过对渡江战斗的报道,反映当时人民解放军和国民党军队力量的对比上已占有压倒优势。国民党之抵抗已是“甚为微弱”、“毫无斗志”。人民解放军百万大军横渡长江,打破了国民党划江而治的计划,对解放全中国有重大意义。

(一)内容回顾

本篇课文讲述了在上甘岭战役中,黄继光在危急的情形下,主动请求完成任务,他不惧敌人的炮火,英勇前进,毫不退缩,用自己的胸膛堵住了敌人的枪口,使得战士们成功攻下高地,取得胜利的故事,表现了黄继光的英雄主义气概和爱国主义精神。

(二)精神内涵

黄继光堵枪眼,展现了革命战士不怕困难、不怕牺牲、英勇顽强的大无畏精神,这是作为军人应该具备的素质和情操,值得今天的中国军人学习和发扬。习近平主席要求军队要能打胜仗。能打胜仗的重要一点,就是要有血性、有精神。抗美援朝战争中,美军是“钢多气少”,而志愿军则是“钢少气多”,尽管志愿军装备落后,但志愿军的血性和精神令美军胆战心惊,也是战胜强敌的重要原因之一。如今,中国军队装备好了,更要有血性和精神,才能在强敌面前立于不败之地。

其次,黄继光的英雄壮举还表现出了强烈的责任、使命和担当。黄继光在牺牲前已身负重伤,但任务没完成,就不能下战场。任务、责任、使命高于一切。这种精神在当今社会尤为可贵,尤为重要,值得年轻人学习,值得全社会弘扬和传承。

(一)内容回顾

《青山处处埋忠骨》是作者晓年写作的一篇短文。主要讲了毛泽东的爱子毛岸英在抗美援朝的战争中光荣牺牲后,毛泽东惊悉这个噩耗后极度痛苦的心情和对岸英遗体是否归葬的抉择过程,表现了毛泽东常人的情感,超人的胸怀。

(二)精神内涵

“英雄儿女”“最可爱的人”,无疑是抗美援朝时代英模的响亮符号,那些用生命和鲜血染红了朝鲜大地的烈士们永垂史册。面对强敌,志愿军将士以劣势装备进行殊死搏斗、向死而生的英勇决绝,形成了压倒一切敌人的伟大气概。用身体挡住敌人枪口的黄继光;战斗到只剩一人一枪仍然坚守阵地、最后抱起炸药包与敌人同归于尽的杨根思;在烈火中永生的邱少云;长津湖畔,一整连官兵以战斗姿势受冻牺牲,成为一尊尊巍然屹立的冰雕……中国人民志愿军涌现出30多万名英雄功臣和近6000个功臣集体。毛泽东的长子毛岸英第一批入朝参战,英勇牺牲在朝鲜战场。他们不愧是中华民族的英雄儿女,不愧是祖国安全和世界和平的坚强卫士,不愧是“最可爱的人”。他们不畏强敌、向死而生的英雄气概值得我们永远铭记。

(一)内容回顾

《邓稼先》是杨振宁写的一篇记人传记型文章,以中华几千年来的文化为背景,以近一百多年来民族情结、五十年朋友深情为基调,用饱含感情的语言介绍了一位卓越的科学家、爱国者。

(二)精神内涵

邓稼先在从事我国核武器研究的28年间,从原子弹、氢弹原理的突破和试验成功以及武器化,到新一代武器科研攻关,都作出了巨大贡献,许多重大理论问题和探索性研究工作都是他亲自把关。为了祖国的国防科技事业,他呕心沥血、隐姓埋名,甘当无名英雄,他将自己的智慧、幸福以及生命毫无保留的献给了中国的国防事业。他与老一辈科研工作者们为世人留下了一座永恒的精神丰碑,锻造了“以爱国奉献、艰苦奋斗、协同攻关、求实创新、永攀高峰”为主要内容的“两弹精神”。

(一)内容回顾

《太空一日》选自杨利伟的《天地九重》 ,讲述了作者对于进入太空的所经、所历、所见、所感,杨利伟不遗余力地做了迄今为止最为全面和详尽的描述。这篇课文中我们可以读到,他乘坐太空飞船时奇妙的身体感受,他在太空飞行14圈,经历了地球上14个昼夜看见了怎样的太空奇景,他在太空中遇到了什么样的危险与痛苦,经历了哪些惊心动魄的时刻。

(二)精神内涵

中国的首位“太空使者”,杨利伟同志也凭借着自身的,超人的素质和勇气,为我们的祖国贡献了自己的一份伟大力量,他最终成为了茫茫的浩瀚太空中,所迎来的第一位中国的访客,这就是一次跨时代的奇迹,这也证明了在人类的第241次太空飞行中,这光荣的一刻就是属于中国的,而创造这一光荣的中国历史的人,就是杨利伟同志。